文/ 黃啟菱(未來Family記者)

2019-09-29 (更新:2021-04-04)

有些時候,孩子只是想要抱怨,這樣的處理就足夠了,「孩子也會煩、也想要訴苦,大人在這時候,就要負責給孩子抱抱、給孩子力量,」楊淑芬說。 但,如果孩子真的人際關係出現問題,那不只要給孩子力量,還要給孩子方法。

孩子常常抱怨:「都沒人要跟我玩」、「都交不到朋友」,該怎麼辦呢?爸爸媽媽該出手,幫孩子交朋友嗎?如果要,又該怎麼幫呢?

人際關係是孩子要面臨的重要課題,家長總會希望孩子有好人緣、受大家歡迎、身旁圍繞很多好朋友……「因為大人心中,有了這樣的期望跟想像,當聽到孩子訴說在學校沒朋友、沒人能一起玩時,就很容易會擔心、焦慮,」親職教育講師、人稱「澤爸」的魏瑋志說。

當遇到這種情況時,澤爸建議,家長第一步,一定要先忍住、冷靜下來,「例如不要隔天就跑到學校去,找老師講這件事,或是直接聯絡同學的媽媽,想幫孩子交朋友,這樣的介入都太『大動作』了,不一定有用,反而還給孩子壓力。」

未來親子學習平台 未來Family

Home 小學生 人際關係 在班上人緣不好,怎麼辦?先陪孩子檢視是否有這4種問題

在班上人緣不好,怎麼辦?先陪孩子檢視是否有這4種問題

有些時候,孩子只是想要抱怨,這樣的處理就足夠了,「孩子也會煩、也想要訴苦,大人在這時候,就要負責給孩子抱抱、給孩子力量,」楊淑芬說。 但,如果孩子真的人際關係出現問題,那不只要給孩子力量,還要給孩子方法。

文/ 黃啟菱(未來Family記者)

2019-09-29 (更新:2021-04-04)

孩子常常抱怨:「都沒人要跟我玩」、「都交不到朋友」,該怎麼辦呢?爸爸媽媽該出手,幫孩子交朋友嗎?如果要,又該怎麼幫呢?

人際關係是孩子要面臨的重要課題,家長總會希望孩子有好人緣、受大家歡迎、身旁圍繞很多好朋友……「因為大人心中,有了這樣的期望跟想像,當聽到孩子訴說在學校沒朋友、沒人能一起玩時,就很容易會擔心、焦慮,」親職教育講師、人稱「澤爸」的魏瑋志說。

當遇到這種情況時,澤爸建議,家長第一步,一定要先忍住、冷靜下來,「例如不要隔天就跑到學校去,找老師講這件事,或是直接聯絡同學的媽媽,想幫孩子交朋友,這樣的介入都太『大動作』了,不一定有用,反而還給孩子壓力。」

《未來Family》採訪了多位專家,整理出三大步驟,家長可依照這三大步驟來試著協助孩子。

第一步:先照顧孩子的心情。

「孩子想要有朋友、在乎友誼的心情,是值得鼓勵的,可以先讓孩子知道,爸爸媽媽覺得你的動機是好的,也值得肯定,然後陪著孩子一起回溯過往的『好經驗』,」友緣基金會社工師楊淑芬說。

例如,可以跟孩子聊:「以前剛進幼兒園時,當時也跟同學不熟,記不記得你當時也有點緊張?後來是做了什麼事情、用了什麼方法,才跟大家熟悉呢?後來還跟某某人,變成好朋友呢!」楊淑芬說,透過這樣的談話,讓孩子想起,以前這類的困難,他也曾面臨過、克服過,現在的他,也是可以的。

有些時候,孩子只是想要抱怨,這樣的處理就足夠了,「孩子也會煩、也想要訴苦,大人在這時候,就要負責給孩子抱抱、給孩子力量,」楊淑芬說。

但,如果孩子真的人際關係出現問題,那不只要給孩子力量,還要給孩子方法。

第二步:陪孩子找出問題所在。

親職作家彭菊仙歸納,孩子的人緣不好,有四種可能,第一種,是外表的問題,例如看起來髒髒的、不討喜,尤其是中低年級的孩子,有些自理能力還不好,例如頭髮洗不乾淨、褲子沾到尿等等,身上就容易臭臭的,又或者會公開挖鼻孔、擤完鼻涕衛生紙亂丟等等。

第二種是個性問題,常見的狀況有孩子太白目、愛告狀、喜歡亂衝亂撞,或者是愛現、事事裝懂,又或者是自私、不愛分享等,這些都不討喜。

第三種則是有先天障礙,彭菊仙提醒,如果經過一整個學期,孩子的人緣還是很差,那就要觀察看看孩子是不是有過動或情緒障礙,過動的孩子因為控制能力比較差,愛講話、愛製造噪音,容易讓旁人不舒服,至於情緒障礙的孩子,容易衝動、跟別人衝突,甚至會暴怒、打架等,此時大人要評估是否帶孩子去看身心科。

第四種,是孩子的先天氣質,「確實是有孩子天生內向,不喜歡交太多朋友,有一、兩個朋友能一起玩,孩子就覺得快樂了!」彭菊仙強調,這種情況也OK的,爸爸媽媽就要放寬心看待。

第三步:當孩子的軍師,適時獻策。

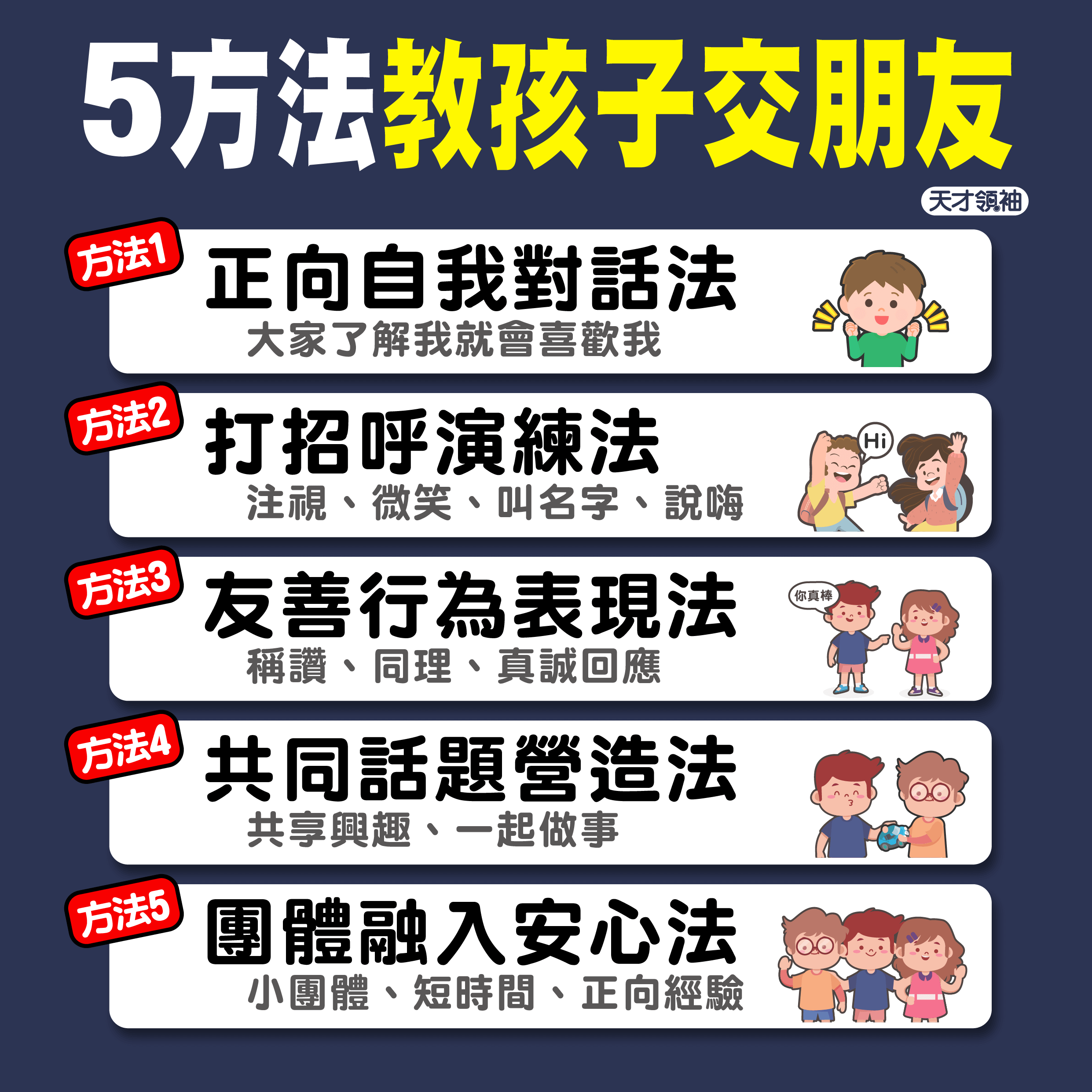

發現問題之後,就要對症下藥,例如讓孩子學著打理好外表、調整行為跟態度等等。楊淑芬強調,主角還是孩子,家長雖要幫忙,但重點是讓孩子「有能力去面對問題」;澤爸也說,過度介入,會讓孩子越來越不知道如何在團體中自處,家長應該在孩子身後當軍師,孩子通常較缺乏社交技巧,這是父母可以獻策的。

例如,下課時大家都愛到外面玩「鬼抓人」或「紅綠燈」,孩子總是落單,楊淑芬說,這時就可以跟孩子聊聊到底是為什麼,「是不是時機不適合?例如你到操場時已經太晚了,大家玩到一半了,很難加入 ,那是不是下次下課後就馬上出去、趕上大家?或者在『換鬼』的時機問問看能否加入?」

甚至,還能跟孩子一起演練細節,澤爸舉例,可以跟孩子玩角色扮演,練習問出:「我可以跟你們一起玩嗎?」也練習在被拒絕後說出:「沒關係,那下次再一起玩。」

家長的重點是要傾聽孩子的內心,鼓勵孩子的勇敢,也接納孩子的害怕,千萬別說:「不要怕啦!」,而是可以說:「爸爸媽媽剛到新公司,也很怕耶!」萬一孩子不敢提出加入玩耍的要求,也不要跟孩子說:「講講看沒關係啊!」而是跟孩子說:「不敢也沒關係,等你之後想講再講。」澤爸強調,家長要試著同理孩子,避免在言語之中給孩子更多壓力。

最後,別放大問題。彭菊仙直言,孩子是否人緣不好、交不到朋友,也別太早下定論,父母可以多觀察看看;楊淑芬則提醒,假如孩子回家後自己沒提起,爸爸媽媽不要一直關心孩子的人際關係,免得讓孩子很挫折,「例如可以跟孩子聊:『今天在學校好玩嗎?』、『下課好玩嗎?』而不是一直問孩子:『你有沒有新朋友啊?」

訂閱攻略

訂閱攻略 續訂月刊

續訂月刊 親友介紹

親友介紹 線上客服

線上客服 免費體驗

免費體驗 育兒便利店

育兒便利店 育兒便利店

育兒便利店